1月はノロウイルスの胃腸炎に要注意!!

2020/1/15皆さんは食中毒による胃腸炎を起こす季節としていつが思い浮かぶでしょうか?

夏場の熱くて湿気の多い季節を思い浮かべる方が多いかもしれません。食中毒を起こす原因として、夏場は細菌によるものが多いですが、冬の寒い時期にはノロウイルスによる食中毒に要注意です。

ノロウイルスの胃腸炎による食中毒の発生状況

ノロウイルスによる食中毒発生状況

(政府広報オンラインより引用)

上のグラフは月別のノロウイルスによる食中毒の発生状況を示しています。これを見ると冬の1月から3月の寒くて乾燥した時期に感染が圧倒的に多いことがわかります。2019年の12月には埼玉県を合宿のため訪れていた高校サッカー部員44人が、腹痛などの症状を生じ、ノロウイルスによる集団食中毒であったことが報道されています。ノロウイルスの胃腸炎は家庭内だけでなく飲食店などで集団発生することがあり、冬の時期に最も警戒すべき感染症の一つです。

ノロウイルス胃腸炎の症状・治療は?

ノロウイルスによる胃腸炎は他の感染性胃腸炎と同様に、下痢・腹痛・嘔吐といったものですが、以下のような特徴があります。

・下痢:腹痛を伴う水様性の便が頻回に排便されるため、脱水症を起こしやすい。

・嘔吐:突然の嘔気や嘔吐を生じる

・発熱:38度以上になることもある

・症状消失後も長期(7日から30日程度)に渡り、便からウイルスが排泄される

治療は、お粥やうどんといった軽めの消化の良い食事にとどめ、腸管安静を図ります。嘔吐・下痢が強く脱水症を生じやすいためスポーツドリンクや経口補水液を少量ずつ頻回に飲用します。医療機関では脱水が強く経口摂取が不能な場合は点滴が行われます。ウイルスが原因なので抗菌薬は無効です。整腸剤や症状に応じて解熱剤や制吐剤が処方されます。

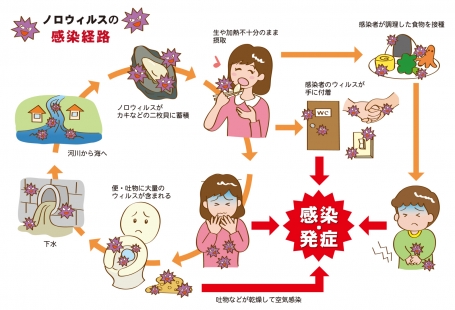

ノロウイルス胃腸炎の感染経路は?

ノロウイルスによる食中毒の原因で最も多いのは調理を担当する人による二次感染です。ヒトの便の中にノロウイルスがいても、必ずしも症状が出ない場合があり、この状態を不顕性感染といいます。不顕性感染のヒトの便1g中には数億個のウイルスが含まれていることがあり、排便時の手洗いが不足していると、汚染された手で調理をすることで調理器具や食材を扱うことで、容易に感染が広まってしまいます。ノロウイルスは10~100個程度でもヒトの腸管で増殖し、感染が広まります。

不顕性感染の人から広まる二次感染以外にも感染経路があります。カキ、ハマグリ、アサリなどの二枚貝にもノロウイルスが含まれていることがあり、それを食事で食べることで感染することがあります。

また、感染者の吐物にもノロウイルスが含まれており、それを処理した人がノロウイルスを吸い込み感染を生じる(飛沫感染)こともあります。ノロウイルスは乾燥に強く、気温4度では約2ヶ月間、気温20度では約1ヶ月間環境にとどまると言われています。

ノロウイルスは感染者の便から排泄され、下水から海へと流れ込み、二枚貝に蓄積され、それをヒトが摂取することで感染はひろまるといった具合に、環境の中で循環しています。

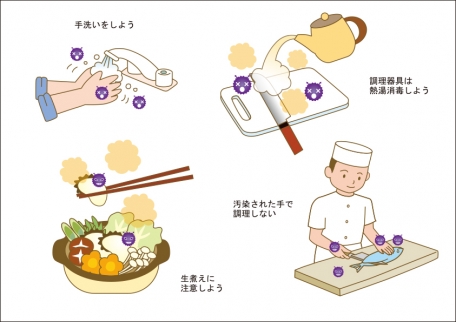

ノロウイルス胃腸炎を起こさないためには?

調理に携わる人は、普段から自分の体調に注意を払う必要があります。特に下痢や腹痛といった消化器症状がある場合は、ノロウイルスの感染を考え、調理を担当しないようにしましょう。また不顕性感染の場合もありますので、調理前の手洗いを徹底することや、まな板などの調理器具を熱湯で殺菌消毒を行う必要があります。

ノロウイルスは熱に弱いので、食材を中心部まで85度以上になるように加熱することでウイルスは死滅します。十分な加熱処理がノロウイルス感染予防のポイントです。

手洗いは、石鹸で指先から手首までむらなく洗ったあと、流水で60秒以上すすぐことで手についたウイルスの量を感染しない量まで減少させることが可能です。

感染した人が嘔吐してしまったら・・・

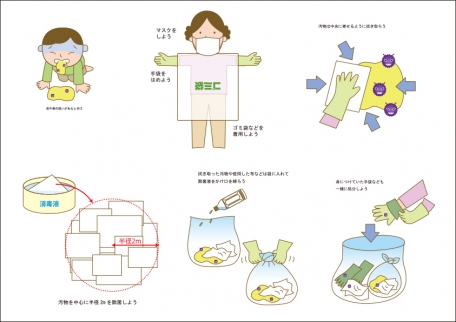

吐物の中にもノロウイルスが含まれていますので、適切に処理してウイルスを排除することが大切です。以下の手順で行います。

1.吐物の処理の前に、感染予防のために両手に手袋・使い捨てのエプロン・マスクを着用し、素肌の露出を減らす。

2.空気の流れを考え換気する

3.吐物を中心部に拭き寄せる

4.吐物とその周り(半径2m)に新聞紙を敷き詰める

5.次亜塩素酸ナトリウムが含まれた消毒液を上からかけて.拭き取り、ポリ袋に密封する

6.10分以上経過してから床を水拭きする

7.身につけていた手袋・エプロン・マスクも密封し処分する

消毒液の作り方は神戸市保健所のサイトを参考にしてください。

ノロウイルス胃腸炎は強い消化器症状が出るだけでなく、二次感染を引き起こす事があるやっかいな病気です。手洗いや食材の加熱・調理器具の消毒・時間をかけた手洗いで予防が可能です。日頃から注意して感染予防に努めましょう。